ABITARE A MILANO: VIA CIVITAVECCHIA

Il progetto per quest'area nasce dalla convinzione che alla funzione residenziale e al suo 'intorno' debba essere attribuita la facoltà di condizionare la struttura dei luoghi urbani, costruendone il senso e l'identità.

Realizzato il 01 gennaio 2005 da Architetto Fernando Cristobal Cordero

abitare a milano edilizia sociale via civitavecchia

6 min DI LETTURA

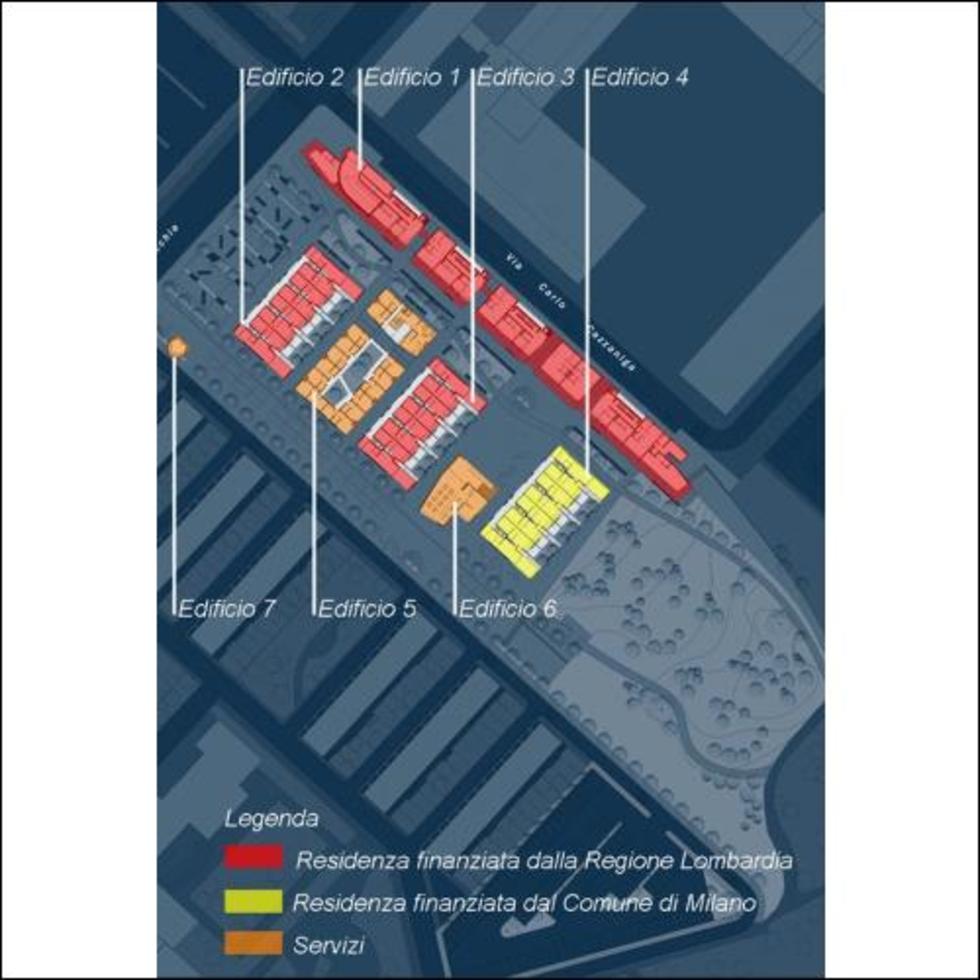

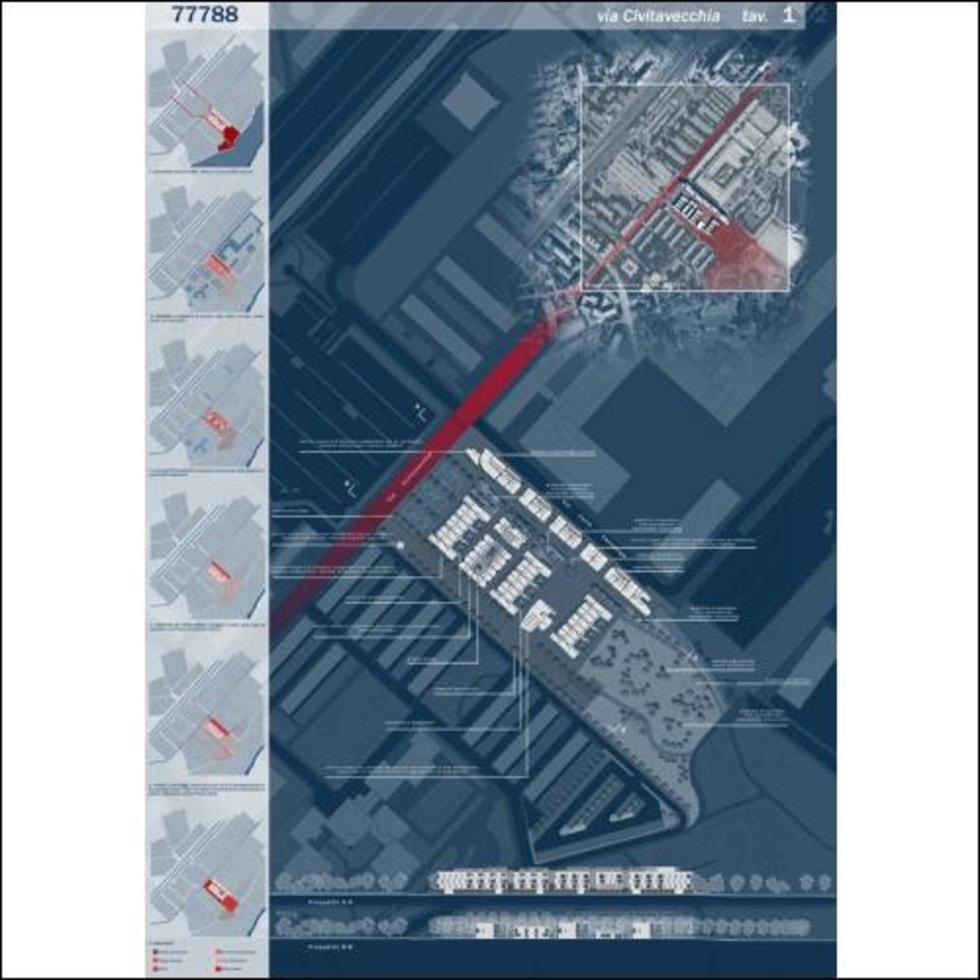

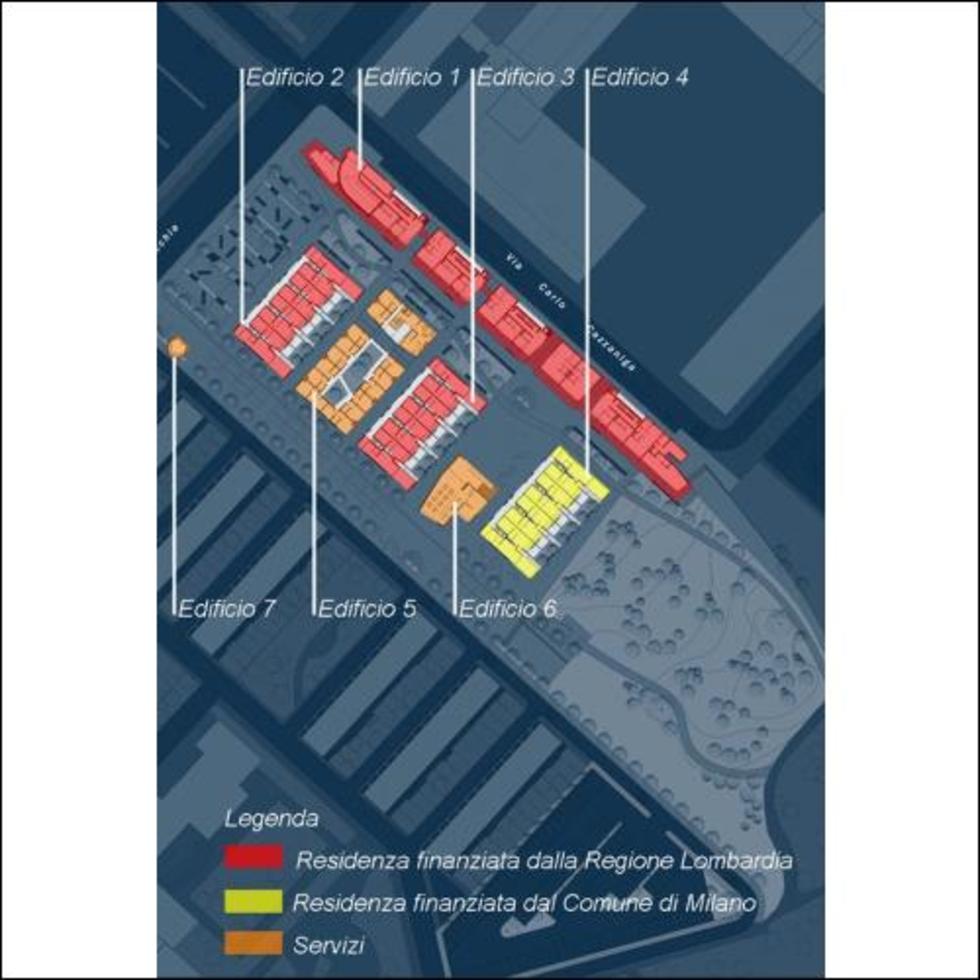

Il progetto per quest’area nasce dalla convinzione che alla funzione residenziale e al suo “intorno” debba essere attribuita la facoltà di condizionare la struttura dei luoghi urbani, costruendone il senso e l’identità. Proprio la funzione residenziale, accostata e integrata da adeguate strutture collettive di servizio alla casa, al quartiere e alla città, può svolgere un ruolo significativo nella generazione e potenziamento delle relazioni sociali all’interno dello spazio urbano e tra ambiti differenti. Nella proposta di progetto si auspica la riduzione delle separazioni tra ambiti differenti (reale motivo di cesure e interruzioni nell’uso dello spazio aperto della città operate attraverso l’uso di recizioni e di suddivisioni delle proprietà), il recupero degli spazi aperti all’uso della città e il rafforzamento degli elementi di passaggio e di attraversamento dei tracciati infrastrutturali di via Palmanova e della linea metropolitana. L’idea è quella di favorire la nascita e lo sviluppo di spazi aperti urbani accessibili caratterizzati da differenti usi e da adeguati gradi di privacy che rendano il tessuto urbano poroso e permeabile all’attraversamento pubblico. Per l’area si prevede la costruzione di sei nuovi edifici e il recupero dell’ex cabina dell’Enel, come segno delle presenze storiche del sito. L’edificio in linea (Edificio 1) è alto quattro-cinque piani fuori terra e ha un piano interrato destinato a parcheggi pertinenziali. L’edificio presenta ai piani una distribuzione a corridoio centrale con alloggi disposti prevalentemente sul fronte sud-ovest. Gli alloggi modulari sono a due locali, salvo sulle testate e agli ultimi due piani, dove sono collocati alloggi con tre/quattro locali, anche duplex. Sul fronte nord-est sono collocati quattro corpi scala e ascensore, alternati con alcuni servizi. L’edificio presenta, in corrispondenza dei collegamenti verticali e a partire dal primo piano, quattro “atrii di comunicazione collettivi”, passanti e a tutta altezza.

Al piede di tutti gli edifici residenziali e negli edifici indipendenti sono invece collocati servizi integrativi al quartiere e alla città (Classe 2).

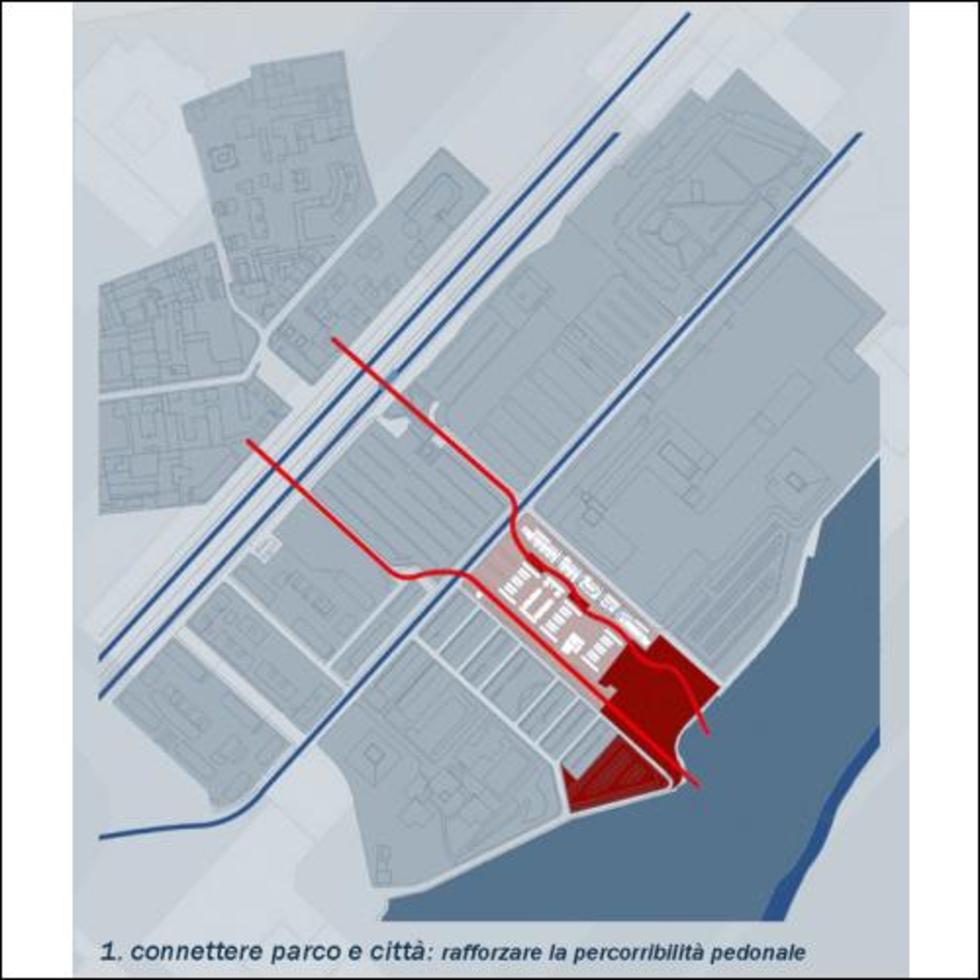

L’impostazione generale del progetto interpreta e sviluppa le indicazioni espresse dal Master plan e dal Documento Preliminare alla Progettazione secondo le seguenti strategie:

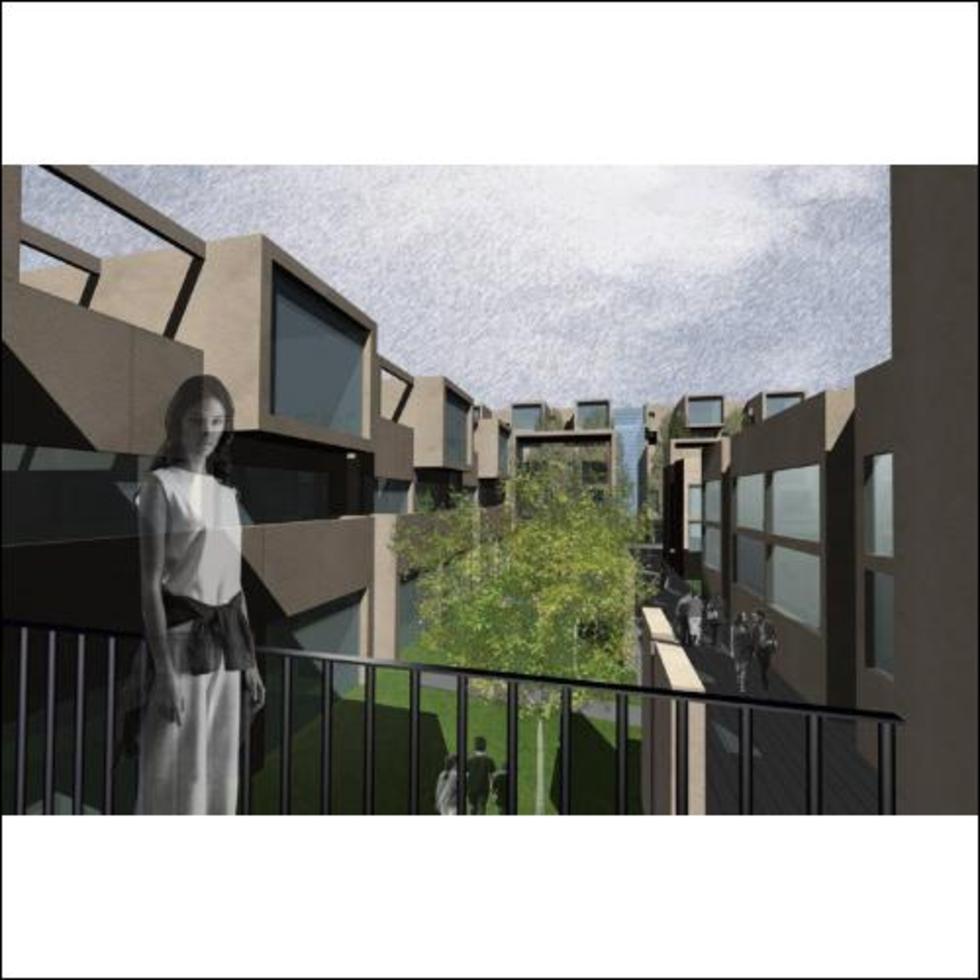

Dare forma ad un ambiente permeabile al pedone che consenta una maggiore accessibilità al parco a partire dalla fermata della metropolitana. L’accessibilità e la continuità dello spazio pubblico sono ottenute attraverso una articolazione non casuale del tessuto costruito e degli spazi aperti, integrati in un sistema nel quale i percorsi pedonali e ciclabili orientati nord-sud e l’edilizia bassa costituiscono gli elementi principali. Il passaggio tra edificato alto esistente, attestato lungo la linea della metropolitana e parco, è mediato dalla previsione di nuovi edifici bassi che riprendono, declinandoli secondo nuove forme, gli allineamenti, l’orientamento e la tipologia edilizia del piccolo quartiere esistente di case minime a schiera (significativa presenza nel contesto). Gli spazi aperti acquisiscono gradi differenti di privacy e di uso. Il parco si insinua nel quartiere lambendo l’edificio posto lungo via Cazzaniga, la città si insinua nel parco costruendo un sistema complesso di spazi aperti rafforzato dalla presenza lineare della piazza del mercato che si apre a sud verso il parco.

Il passaggio dagli ampi spazi pubblici agli spazi più privati avviene attraverso stretti varchi generati dall’accostamento degli edifici a schiera, varchi che si configurano come soglie che aprono poi ad uno spazio pubblico a carattere “domestico” sul quale affacciano le abitazioni. Al piano terra la continuità dello spazio aperto è garantita dall’assenza di recinzioni dei giardini di pertinenza delle abitazioni. Allo stesso tempo la privacy è mantenuta da un leggero dislivello rispetto al percorso pedonale e dalla presenza a intervalli regolari di alberature e lastre verticali in cemento alte 2,70 m circa.

Il progetto prevede un sistema di spazi aperti alternati a spazi edificati, tutti popolati da servizi temporanei (mercato) e permanenti localizzati al piede e ai piani delle residenze ed in piccoli edifici indipendenti. I servizi alla residenza, al quartiere e alla città vengono posti al piano terra, sulle testate degli edifici bassi, in prossimità delle intersezioni tra i differenti spazi aperti più significativi (le piazze). La collocazione nell’area dei servizi avviene secondo principi di integrazione totale tra funzione residenziale e attività collettive ad essa connesse e secondo una distribuzione articolata degli stessi, in modo da creare diversi punti di interesse che favoriscano lo sviluppo di relazioni sociali nell’uso degli spazi urbani. Gran parte degli spazi adibiti a servizi è progettata con margini di flessibilità tale da consentirne l’eventuale riconversione ad altre funzioni alternative, in particolare residenziali. Ciò vale in particolare per quelli collocati nelle testate degli edifici a schiera collocati al piano terra e per la quasi totalità dei servizi alla residenza che si trovano ai piani dell’edificio in linea.

Il progetto risponde sostanzialmente a due condizioni che caratterizzano la attuale domanda abitativa:

la debolezza delle risorse economiche e relazionali dei soggetti;

la richiesta di alloggi di dimensioni sempre più contenute, a seguito alle più recenti tendenze socio-demografiche che vedono in corso un processo di frammentazione dei nuclei familiari e di contenimento della spesa per la casa.

La previsione di unalta percentuale di alloggi di piccole dimensioni soddisfa inoltre la necessità di individuare la locazione di edilizia sociale come una soluzione temporanea, in vista di una integrazione definitiva dei soggetti nel tessuto sociale della città. Il progetto prevede la realizzazione di differenti tipologie abitative, organizzate su una maglia modulare di 3,6 metri di interasse e profondità variabile per tutti gli edifici. La variazione tipologica serve anche come risposta alle differenti possibili utenze suddivise, oltre che per dimensione dei nuclei famigliari anche per provenienza sociale (nazionalità, età e invalidità).

Gli alloggi sono progettati per rispondere ad un elevato grado di flessibilità interna tale da consentire l’adattabilità a differenti destinazioni d’uso nel lungo periodo. Ogni alloggio è dotato di uno spazio esterno privato di forma regolare ricavato nella sagoma dell’edificio in forma di loggia o di balcone aperto su più lati, accessibile dai locali cucina-soggiorno, con dimensioni tali da consentirne usi diversi e prolungati nel tempo. Questo spazio è progettato per costituire un eventuale ampliamento dello spazio abitativo in casi specifici e ad opera dell’amministrazione. La flessibilità consente di realizzare alloggi a pianta libera nei quali il blocco cucina-servizi si configura come unico elemento fisso. Per garantire una concreta flessibilità degli alloggi si prevedono le seguenti scelte progettuali:

flessibilità delle partizioni interne, escluse quelle dei blocchi servizi, progettati appositamente in nuclei compatti lungo i corridoi di distribuzione degli edifici;

unione di cucina e bagno di uno stesso alloggio o di alloggi adiacenti;

continuità di quota dei solai;

maglia regolare di 3,6 metri di interasse e profondità variabile, atta ad accogliere alternativamente spazi giorno, camere da letto e blocchi servizio con relativo antibagno.

possibilità di accorpamento o suddivisioni delle unità immobiliari.

GALLERIA IMMAGINI